Перейти к:

Трансформации ценностной парадигмы в цифровую эпоху

https://doi.org/10.23947/2414-1143-2024-10-2-7-12

Аннотация

Введение. Статья посвящена острому социально-философскому вопросу — трансформации аксиосферы современного общества, получившему особую актуальность в настоящее время в связи с изменениями условий социализации, сменой парадигмы восприятия технических устройств, изменением образа жизни «цифрового поколения».

Материалы и методы. Комплексность примененных в исследовании методов объясняется проблематикой работы, экстраполирующей методологию философии и социологии. Теоретико-методологической базой выступили концепции Р. Инглхарта, А. Маслоу, Н. Хоува и У. Штрауса, Объектом исследования является специфика трансформации ценностной парадигмы «цифрового поколения», поскольку сегодня наблюдается сближение ценностей с потребностями, восприятие терминальных ценностей в качестве инструментальных ценностей. Выдвигается гипотеза, что в условиях информационного общества и повсеместной цифровизации у «цифрового поколения» произошла трансформация ощущения экзистенциальной безопасности, что является неоднозначным, поскольку возможна потеря традиционных моральных и нравственных ориентиров и духовное отчуждение.

Результаты исследования. Подчеркивается необходимость периодичного аксиологического анализа «цифрового поколения», обозначив конкретные маркеры для выявления закономерностей развития общества и трансформации ценностных доминант «цифрового поколения». Указывается, что внедряя модифицированные версии современных технологий и новейшие цифровые технологии в общедоступное информационное пространство, не следует забывать о социальном, психологическом, аксиологическом контроле, сквозной аналитике и последствиях внедрения, особенно в части качественных итогов всего процесса социализации «цифрового поколения».

Обсуждение и заключение. В процессе исследования определён уровень экзистенциальной безопасности «цифрового поколения». Прицельно определены маркеры идентичности, исполненности и наполненности, позволяющие выявить точки ощущения и восприятия экзистенциальной безопасности «цифрового поколения» на современной стадии развития информационного общества.

Ключевые слова

Для цитирования:

Зубарева С.С., Моргунов В.В., Шестакова И.Г. Трансформации ценностной парадигмы в цифровую эпоху. Научный альманах стран Причерноморья. 2024;10(2):7-12. https://doi.org/10.23947/2414-1143-2024-10-2-7-12

For citation:

Zubareva S.S., Morgunov V.V., Shestakova I.G. Transformations of the Value Paradigm in the Digital Age. Science Almanac of Black Sea Region Countries. 2024;10(2):7-12. https://doi.org/10.23947/2414-1143-2024-10-2-7-12

Введение. Трансформации, наблюдаемые в аксиосфере информационного общества на современной стадии развития, детерминировали преобразование не только ценностной парадигмы, но и условий социализации, парадигмы восприятия технических устройств, образа жизни поколения, отличающегося высоким уровнем вовлеченности в информационно-коммуникационные технологии и информационно-технологические процессы. «Цифровое поколение» стоит в авангарде открытий не только в области современных отраслей науки, стремительно развивающихся в русле цифровизации, но и экзистенциальных перемен. Наблюдаемые изменения, прежде всего в социальной сфере, но происходящие повсеместно в связи с высокоскоростным и высокотехнологичным развитием окружающей современного человека инфраструктуры, настолько радикальны, что нуждаются в социально-философском осмыслении влияния на малую социальную группу, являющейся проектом будущего в настоящем.

Явления, наблюдаемые нами сегодня, беспрецедентны и иллюстрируют стремительное преобразование окружающей среды. В литературе можно найти описание социальных переломов, изменивших ход истории, и анализ их последствий для человека общества. Например, трансформация мировоззрения и мотивации вследствие фундаментального различия условий социализации. В описании данной ситуации можно обнаружить две проблемы: межпоколенческий разрыв и изменение ценностей от материалистических к постматериалистическим.

Закономерно возникающий вопрос, касающийся условий наблюдения за данной социальной трансформацией как за неким экспериментом исследователями, решается обстоятельно, но двумя разными способами. С одной стороны, проводят междисциплинарный анализ влияния явлений и условий процессов, которые определяют конструктивные или деструктивные векторы социализации и профессионализации в цифровом обществе [1]. С другой стороны, наблюдают за отдельными представителями определённой социально-демографической группы, приглашая их на интервью с некоторой периодичностью, чтобы проследить изменения в их жизни в контексте социальных и политических событий.

В представленной работе анализ трансформации ценностной парадигмы в цифровую эпоху будет осуществлён на основе наблюдений за уровнем экзистенциальной безопасности социально-демографической группы, сформировавшейся в измененных условиях социализации, свойственной им сменой парадигмы восприятия технических устройств, нетипичным образом жизни «цифрового поколения».

Материалы и методы. В данном исследовании методология принимает комплексный характер в связи со спецификой проблематики исследования, а также исследовательских традиций проведения аксиологического анализа. Теоретико-методологическую основу исследования составили: концепция постматериализма Р. Инглхарта, теория поколений Н. Хоува и У. Штрауса, теория потребностей А. Маслоу. Особый интерес представляет теория поколений Хоува-Штрауса ввиду того, что обогатила представление о различиях между населением не только по демографическим признакам, но и экзистенциальным [2]. Н. Хоув и У. Штраус акцентировали внимание на том экзистенциальном опыте, который был получен определенной социально-демографической группой на конкретной стадии её развития и усвоен в качестве определенных ценностей, установок, убеждений, ценностных ориентаций. Обращение к экзистенциальному в качестве ключевого базисного элемента присутствует и у Р. Инглхарта, который связывает с ним масштабные социокультурные преобразования, в том числе аксиологические [3–5]. В качестве инструмента сбора был использован веб-сервис «Google Forms», для анализа полученные результаты выгружались в файл XLS для последующей автоматизированной обработки с помощью авторского программного кода, реализованного на современном языке программирования Python.

Результаты исследования. В процессе исследования был проведён опрос представителей трёх различных поколений, дифференцированных, согласно теории поколений Хоува-Штрауса, — «Поколение X» или «Неизвестное поколение» (1963–1983), «Поколение Y» или «Поколение Миллениума» (1983–2003), «Поколение Z» или «Цифровое поколение» (2003 — настоящее время). Исследовательский интерес был направлен на определение уровня экзистенциальной безопасности «цифрового поколения» в сравнении с поколениями, сформированными вне цифровой обусловленности. Исследовательская задача состояла в том, чтобы сформулировать экзистенциальные маркеры идентичности, исполненности и наполненности, позволяющие корректно выявлять закономерности развития отдельных малых социальных групп и обнаруживать взаимосвязи между смысловыми и структурными элементами, влияющими на общественное развитие. Для решения поставленной задачи были сформулированы четыре вопроса, которые, как представляется, позволят проиллюстрировать современное состояние обозначенной проблемы: «Испытываете ли Вы чувство экзистенциальной безопасности?», «Чувствуете ли Вы себя частью какого-либо сообщества (семья, коллеги, однокурсники и т. д.)?», «Одобряют ли окружающие ваши решения и действия?», «Испытываете ли вы страх отсутствия возможности реализовать себя в будущем?».

О чувстве экзистенциальной безопасности Р. Инглхарт размышлял в контексте смены условий, в которых человек существует. Неоспоримо, что цифровизацию можно рассматривать как измененные условия бытия человека, продолжая исследовательские традиции [6]. Информационно-коммуникационные технологии упрощают ряд процессов в жизни общества за счёт автоматизации многих функций, с одной стороны. С другой, во-первых, угрожают приватности частной жизни, во-вторых, как фиксируют исследователи, оказывают особенно сильное воздействие на окружающую среду, в-третьих, имеют множество социальных, экономических, экологических и/или иных последствий [7‒8]. В связи с этим особый интерес вызывает экзистенциальное восприятие безопасности поколения, сформировавшегося в условиях цифровизации.

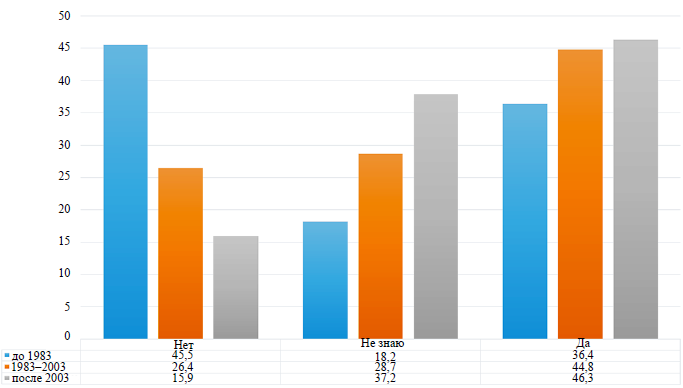

Ответы респондентов на вопрос: «Испытываете ли Вы чувство экзистенциальной безопасности?», представленные в форме диаграммы на рис. 1, позволили определить, что 36,4 % представителей «поколения Х» не испытывает чувство уязвимости перед экзистенциальными вызовами. Ощущение уверенности в этом вопросе обнаруживается у 44,8 % представителей «неизвестного поколения» и 46,3 % представителей «поколения Z». Как видно, уровень экзистенциальной безопасности показывает наивысшее значение у «цифрового поколения».

Рис. 1. Ответы респондентов на вопрос: «Испытываете ли Вы чувство экзистенциальной безопасности?»

Закономерно возникает вопрос о том, чем может быть обусловлена наблюдаемая ситуация — предполагаем, что субъективным ощущением сопричастности — в связи с чем респондентам был задан следующий вопрос: «Чувствуете ли Вы себя частью какого-либо сообщества (семья, коллеги, однокурсники и т. д.)?».

Представляется, что именно субъективное ощущение принадлежности к какому-либо сообществу может стать барьером, который может препятствовать утверждению чувства экзистенциальной безопасности, а иногда, как считают учёные, делают его практически невозможным [9].

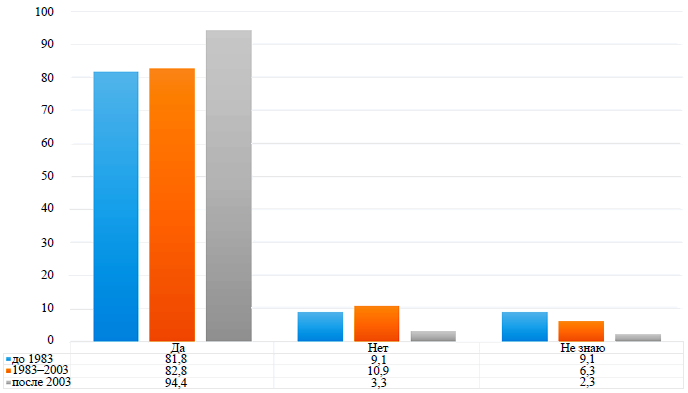

Ответы респондентов на данный вопрос, представленные в форме диаграммы на рис. 2, позволили определить, что абсолютное большинство респондентов — представители всех трёх поколений — признались, что чувствуют себя частью своей семьи, профессионального сообщества и группы единомышленников. При этом следует отметить, что именно «поколение Z», в большей степени — 94,4 % — испытывает чувство принадлежности и сопричастности, только 3,3 % представителей «цифрового поколения» не обнаружили в себе подобных чувств и 2,3 % из них затруднились ответить.

Рис. 2. Ответы респондентов на вопрос: «Чувствуете ли Вы себя частью какого-либо сообщества (семья, коллеги, однокурсники и т. д.)?»

Обнаруженное подтвердило выдвинутую гипотезу и одновременно выступило предпосылкой для формирования идеи о том, чем может быть обусловлено утверждение подобных чувств — предполагаем, что одобрением окружающими решений и действий «цифрового поколения». Это связано с тем, что согласно результатам обобщённых исследований, в системе ценностей «цифрового поколения» наивысшие позиции занимают ценности «доверие» и «поддержка» [10–11]. В связи с чем респондентам был задан вопрос: «Одобряют ли окружающие Ваши решения и действия?».

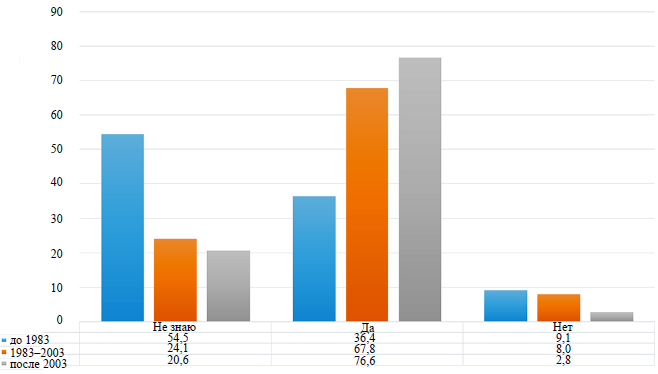

Ответы респондентов на данный вопрос, представленные в форме диаграммы на рис. 3, позволили определить, что 76,6 % представителей «цифрового поколения» уверены, что окружающие (семья, друзья, коллеги, единомышленники) одобряют принятые ими решения и совершенные действия. Наблюдается также и то, что ответов среди неопределившихся данное поколение имеет наименьшее количество всего 2,8 %. Также считают, что окружающие одобряют их решения и действия — 67,8 % представителей «поколения Y» и 36,4 % опрошенных среди «неизвестного поколения».

Рис. 3. Ответы респондентов на вопрос: «Одобряют ли окружающие Ваши решения и действия?»

Обнаруженное вызвало исследовательский интерес к последствиям наблюдаемых явлений для будущего «цифрового поколения», а именно возможности самореализации «цифрового поколения» в будущем, в условиях технологической сингулярности, — в связи с чем респондентам был задан следующий вопрос: «Испытываете ли Вы страх отсутствия возможности реализовать себя в будущем?».

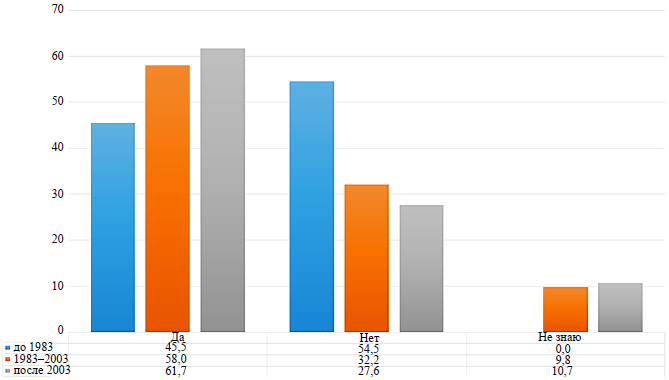

Ответы респондентов на данный вопрос, представленные в форме диаграммы на рис. 4, позволили определить, что среди респондентов «поколения X» отсутствуют неопределившиеся в данном вопросе. 54,5 % не испытывают сомнений в возможности реализовать себя в будущем в различных сферах в условиях технологической сингулярности. При этом более молодые социально-демографические группы, которые социализировались в условиях цифровизации — «поколение Y» и «поколение Z» не испытывают страх отсутствия возможности реализовать себя в будущем — в 32,2 % и 27,6 % случаях соответственно.

Рис. 4. Ответы респондентов на вопрос: «Испытываете ли Вы страх отсутствия возможности реализовать себя в будущем?»

Таким образом, в процессе исследования удалось определить идентификационные маркеры идентичности, исполненности и наполненности для выявления закономерностей общественного развития и трансформации ценностных доминант «цифрового поколения» в информационном обществе. Кроме того, достаточно очевидно, что необходимо периодично проводить аксиологический анализ «цифрового поколения» ввиду его уязвимости перед индоктринацией, реализуемой, в том числе, при помощи современных цифровых технологий. Цифровые технологии имеют особое значение для «цифрового поколения», при этом смыслы, транслируемые ими, не всегда интерпретируется «цифровым поколением» корректно. В связи с этим внедряя модифицированные версии современных технологий и новейшие цифровые технологии в общедоступное информационное пространство не следует забывать о социальном, психологическом, аксиологическом контроле, сквозной аналитике и последствиях внедрения, особенно в части качественных итогов всего процесса социализации «цифрового поколения».

Обсуждение и заключение. В качестве основных выводов исследования отметим следующее. Во-первых, внедрение в общедоступное информационное пространство как смыслов, образов и идей, так и новейших и модифицированных технологий неминуемо отражается на условиях социализации, парадигме восприятия технических устройств, образе жизни «цифрового поколения». Ощущение и восприятие новой социальной реальности детерминирует решения и действия «цифрового поколения», которое в своём настоящем формирует будущее общества в целом. В связи с этим цель внедрения смыслового или структурного элемента должна быть очевидна для социума, в противном случае возможно возникновение экзистенциальных угроз.

Во-вторых, противостояние экзистенциальным угрозам, возникающим в процессе трансформации ценностной парадигмы в цифровую эпоху возможно в случае ощущения экзистенциальной безопасности, основанной на традиции. В случае отсутствие чувства экзистенциальной безопасности, базирующегося на традиционных ценностях, или утверждение его в условиях транзитивной реальности и цифровой обусловленности носит противоречивый характер в связи с нарушением преемственной связи между поколениями, так как основывается не на традиционных способах его формирования, а эфемерных, верификация которых в силу их новизны пока не производилась.

В-третьих, выявить точки ощущения и восприятия экзистенциальной безопасности «цифрового поколения» на современной стадии развития информационного общества позволяют экзистенциальные маркеры идентичности, исполненности и наполненности.

Предлагаемый в данном исследовании подход позволит корректно выявлять закономерности развития отдельных малых социальных групп и обнаруживать взаимосвязи между смысловыми и структурными элементами, влияющими на общественное развитие.

Список литературы

1. Baeva L.V., Khrapov S.A., Grigorev A.V., Bibarsov D.A. Virtual Gamification and Problems of Students’ Social Interaction. Galactica Media: Journal of Media Studies. 2022;3:237–248.

2. Howe E., Strauss W. The fourth turning: What the cycles of history tell us about America’s next rendezvous with destiny. N.Y.: Crown. 2009. 400 p.

3. Inglehart R. Cultural evolution. Cambridge: Cambridge University Press. 2019. 291 p.

4. Inglehart R. Culture shift in advanced industrial society. Princeton: Princeton University Press. 2018. 504 p.

5. Inglehart R. Modernization and Postmodernization: cultural, economic, and political change in 43 societies. Princeton: Princeton University Press. 2020. 452 p.

6. Savin-Baden M., Burden D. Digital immortality and virtual humans. Postdigital Science and Education. 2018;1(1):123.

7. Shestakova I., Bylieva D., Lobatyuk V. Shared Micromobility: Between Physical and Digital Reality. Sustainability. 2022;4:2467–2468.

8. Shestakova I., Polanski S. Digital Civilization and Problems of Cultural Diversity: Political Actors or Infocommunication Technologies. Advances in Social Science, Education and Humanities Research. 2018;289:412–417.

9. Tazapchiyan R.M., Ereshchenko M.V., Shapovalova E.Y., Rogacheva T.D. The success criterion of a communicative act. 5th International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts sgem. 2018;651–656.

10. Zubareva S. Socio-cultural identity of the digital generation in the 21st century: cultural and philosophical analysis. Lecture notes in networks and systems. 2020;131:960–968.

11. Zubareva S., Zubareva, E., Lemeshko G. Professional Development of IT Industry Specialists at the Workplace: Trends, Focus and Prospects. 3nd International Conference on Technology Enhanced Learning in Higher Education (TELE). 2023;41–44.

Об авторах

С. С. ЗубареваРоссия

Зубарева Светлана Сергеевна, кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры философии и мировых религий, Донской государственный технический университет (РФ, 344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1)

В. В. Моргунов

Россия

Моргунов Владимир Викторович, аспирант кафедры автоматизации технологических процессов и производств, Санкт-Петербургский горный университет (РФ, 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я линия В.О., 2)

И. Г. Шестакова

Россия

Шестакова Ирина Григорьевна, доктор философских наук, профессор кафедры философии, Санкт-Петербургский горный университет (РФ, 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я линия В.О., 2)

Рецензия

Для цитирования:

Зубарева С.С., Моргунов В.В., Шестакова И.Г. Трансформации ценностной парадигмы в цифровую эпоху. Научный альманах стран Причерноморья. 2024;10(2):7-12. https://doi.org/10.23947/2414-1143-2024-10-2-7-12

For citation:

Zubareva S.S., Morgunov V.V., Shestakova I.G. Transformations of the Value Paradigm in the Digital Age. Science Almanac of Black Sea Region Countries. 2024;10(2):7-12. https://doi.org/10.23947/2414-1143-2024-10-2-7-12