Перейти к:

Диагностика социально-демографической безопасности региона

https://doi.org/10.23947/2414-1143-2025-11-1-13-21

Аннотация

Введение. Социально-демографическая безопасность рынка является доминантным трендом национальной безопасности. В этой связи возникает необходимость ее систематической диагностики на основе использования показателей, адекватно отражающих доминантные процессы, происходящие в региональных экономических системах. Цель статьи — уточнение ряда дефиниций и дополнение уже сложившихся показателей диагностики социально-демографической безопасности региона новыми, отражающими дополнительные тренды региональной экономики в условиях современных экономических реалий.

Материалы и методы. Комплексность использованных в исследовании методов, а именно, сопоставления, группировки, обобщения и анализа, объясняется проблематикой работы, объединяющей социологию, экономику труда и региональную экономику. Использованы классические инструменты сбора и обработки информации (официальные статистические показатели), способы группировки данных (составление таблиц и расчет абсолютного отклонения и темпов роста с целью определения динамических изменений по сгруппированным данным), визуализации (графики).

Результаты исследования. Систематизированы подходы к определению социальной и демографической безопасности, приведено авторское определение социально-демографической безопасности в контексте его взаимосвязи с расширенным воспроизводством населения и индексом развития человеческого потенциала. Предложен состав блоков и входящих в них показателей для характеристики социально-демографической безопасности региона, отражающих современные тенденции рынка труда.

Обсуждение и заключение. Четыре блока показателей характеризуют социально-демократическую безопасность региона и наряду с традиционными включают «численность социально уязвимых категорий населения», «численность лиц умственного труда», «численность работников в формате платформенной занятости». Предлагаемый подход к комплексной характеристике социально-демографической безопасности российского региона позволяет учесть все тенденции, характерные в настоящее время для динамики региональных социально-экономических систем.

Ключевые слова

Для цитирования:

Медведева Л.С., Землякова Н.С. Диагностика социально-демографической безопасности региона. Научный альманах стран Причерноморья. 2025;11(1):13-21. https://doi.org/10.23947/2414-1143-2025-11-1-13-21

For citation:

Medvedeva L.S., Zemlyakova N.S. Diagnostics of Socio-Demographic Security of the Region. Science Almanac of Black Sea Region Countries. 2025;11(1):13-21. https://doi.org/10.23947/2414-1143-2025-11-1-13-21

Введение. Социально-демографическая безопасность является структурным элементом общей системы национальной безопасности страны и имеет своим конечным результатом обеспечение безопасности государства от воздействия комплекса факторов внешней и внутренней среды, вызывающих различные угрозы. В этой связи возникает объективная необходимость ее систематической диагностики на основе использования показателей, адекватно отражающих доминантные процессы, происходящие в региональных экономических системах.

Динамику развития российских регионов в настоящее время определяют наиболее важные тенденции: укрепление технологического суверенитета, опережающий рост отраслей обрабатывающей промышленности в рамках технологического уклада 4.0 и подготовка к работе в условиях шестого технологического уклада; цифровизация региональной экономики как часть общероссийского глобального цифрового перехода; развитие различных форм пространственной экономики и бизнес-экосистем; проведение целенаправленной работы по снижению бедности и неравенства, росту реальных доходов жителей регионов; защита материнства и детства; модернизация здравоохранения.

Указанные направления модернизации региональной экономики генерируют мультипликативный эффект в контексте их влияния на социально-демографическую безопасность региона, что определяет необходимость их отражения в системе показателей. Предлагаемые в настоящее время в экономических исследованиях подходы к диагностике социальной и демографической безопасности территории недостаточно учитывают указанные траектории и содержат в основном только указания, что такая исследовательская работа должна быть проведена.

Учитывая современную теоретическую проработку проблематики диагностики социально-демографической безопасности региона, целью настоящей статьи является уточнение ряда дефиниций (понятие социально-демографической безопасности, ее место в системе национальной безопасности страны) и дополнение уже сложившихся показателей диагностики социально-демографической безопасности региона новыми, отражающими дополнительные тренды региональной экономики в условиях современных экономических реалий.

Материалы и методы. Используются научные публикации, посвященные диагностике социально-демографической безопасности региона. Применяются классические инструменты сбора и обработки информации (официальные статистические показатели), способы группировки данных (составление таблиц и расчет абсолютного отклонения и темпов роста с целью определения динамических изменений по сгруппированным данным), визуализации (графики). Разрабатываемая на основе проведенного анализа блок-схема диагностики социально-демографической безопасности региона концептуально встраиваться в систему повышения показателей устойчивого развития региона и учитывает особенности социально-экономических преобразований на уровне государства.

Результаты исследования. Базовым понятием в исследуемой проблематике является «безопасность», сущностное содержание которого различается у отечественных авторов. Характерно, что оно исследуется в различных науках (биологии, экономике, психологии, социологии).

В ряде статей проводится исторический обзор становления этого понятия, начиная со средних веков и заканчивая действующим законодательством в этой сфере [3, 4, 12]. Все авторы приходят к выводу, что несмотря на последовательное становление и развитие законодательства о безопасности, вопрос о его содержательном, сущностном наполнении все еще остается открытым. Тем не менее понимание безопасности как способности (свойства, качества) определенной системы противостоять посягательствам или такого состояния объекта, которое характеризуется защищенностью от опасности или отсутствием возможности разрушительного воздействия, прочно закрепилось в деловом обороте и может быть принято как базовое в настоящем научном исследовании.

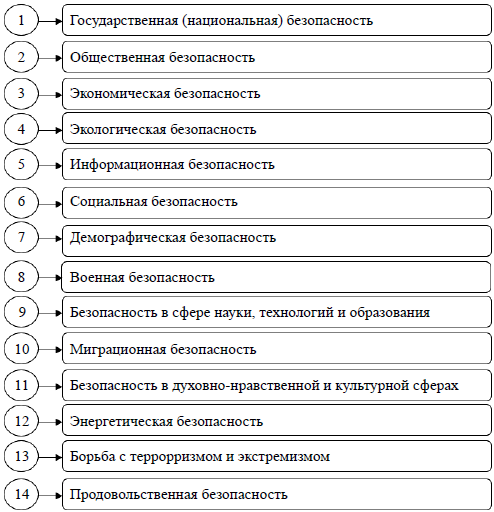

Проблемное поле исследования феномена безопасности также включает в себя и различные ее виды, выделенные по различным критериям, наиболее распространенным из которых является такой как объект безопасности (рис. 1).

Рис. 1. Виды безопасности по критерию объекта безопасности

Что касается категории социально-демографической безопасности региона, то в такой формулировке она была определена И.В. Татаркиным как состояние региона и тенденций его развития, при котором обеспечивается стабильность его функционирования и устойчивый характер процессов воспроизводства населения, а также достойные условия жизни и развития личности [18]. Близкое к этому определению было предложено Е. Некрасовой как состояние социальной защищенности материальных и духовных потребностей жителей территории муниципального образования от угроз [11]. В дальнейшем происходит отдельное рассмотрение категорий демографической и социальной безопасности. При этом в подавляющем большинстве определений демографическая безопасность трактуется как один из факторов поддержания экономической безопасности региона, заключающийся в поддержании достойного уровня жизни населения, а также его устойчивое социально-экономическое положение [16, 17, 9, с. 259]. В свою очередь социальная безопасность характеризуется как показатель высокого качества социальных отношений, характеризующих возможность каждому члену современного российского общества реализовать свой внутренний потенциал, находясь при этом вне поля угрозы экономической и физической деградации, даже в ситуации снижения уровня и качества жизни [2, с. 435].

Учитывая подходы различных исследователей анализируемой проблематики, а также современное состояние социально-демографической сферы российских регионов, под социально-демографической безопасностью региона предлагается понимать такое состояние региональной социально-экономической системы, при котором обеспечивается расширенное воспроизводство трудовых ресурсов региона и поддержание их жизненного уровня в минимально допустимых границах индекса человеческого развития.

Подобное определение социально-демографической безопасности региона обусловлено важными обстоятельствами:

1. В России неуклонно происходит сокращение численности трудоспособного населения, то есть лиц, имеющих физические и интеллектуальные способности к осуществлению трудовой деятельности. Иными словами, это как реально, так и потенциально пригодное к процессу труда население. Согласно различным прогнозам, убыль трудоспособного населения до 2030 г. составит по своей величине от 11 до 13 млн человек, что в перспективе может создать огромные трудности в рамках российского рынка труда [13, с. 361].

2. Для страны характерен прирост трудоспособного населения за счет мигрантов, однако пандемия привела к активному процессу возвращения определенной части мигрантов на родину. По этой причине отечественные компании, которые занимались наймом на работу трудовых мигрантов, уже во второй половине 2020 г. испытали острый дефицит рабочей силы.

3. Естественное старение населения и сокращение доли лиц молодежного возраста в составе трудовых ресурсов, привели к сокращению предложения на отечественном рынке труда.

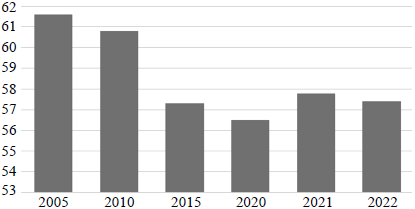

Указанные тенденции четко проявили себя и в Ростовской области (таблица 1, рис. 2) [16].

Таблица 1

Основные демографические показатели по Ростовской области за 2005–2022 гг.

| Показатели | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | Темп прироста, 2022 г. к 2005 г., % |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1. Численность населения в трудоспособном возрасте, тыс. чел. | 61,6 | 60,8 | 57,3 | 56,5 | 57,8 | 57,4 | -6,8 |

| 2. Численность населения, тыс. человек | 4432,4 | 4275,2 | 4253,7 | 4216,6 | 4192,3 | 4164,5 | -6,0 |

| 3. Численность населения старше трудоспособного возраста, тыс.человек | 22,6 | 24,1 | 26,2 | 26,6 | 25,3 | 25,7 | 13,7 |

| 4. Коэффициенты демографической нагрузки (на 1000 человек трудоспособного возраста приходится нетрудоспособного возраста) | 623,0 | 648,0 | 747,0 | 771,0 | 729,0 | 742,0 | 19,1 |

| 5. Общие коэффициенты рождаемости число родившихся на 1000 человек населения) | 9,1 | 10,9 | 12,1 | 8,7 | 8,6 | 7,8 | -14,3 |

| 6. Коэффициенты естественности прироста населения на 1000 человек населения | -6,7 | -3,8 | -1,8 | 6,8 | -10,3 | -6,6 | -1,5 |

Рис. 2. Численность населения в трудоспособном возрасте по Ростовской области за 2005‒2020 гг.

Согласно проведенным расчетам, численность населения Ростовской области за 2005‒2020 гг. уменьшилась на 6,0%, а населения в трудоспособном возрасте — на 6,8%. Снижение численности трудовых ресурсов несет в себе серьезную угрозу экономической безопасности рынка труда и может привести к невыполнению стратегических показателей его развития. При этом произошло увеличение численности населения старше трудоспособного возраста — на 13,7%, что привело к росту коэффициента демографической нагрузки на 19,1%. Серьезные опасения для стабилизации ситуации на региональном рынке труда вызывает также уменьшение общего коэффициента рождаемости на 14,3% и коэффициента естественного прироста населения на 1000 человек населения — на 1,5%.

Одновременно с указанными тенденциями рынка труда Ростовской области положительную динамику продемонстрировали показатели, характеризующие миграционные процессы в регионе (таблица 2) [15].

Число прибывших в Ростовскую область из-за пределов России увеличилось за анализируемый период на 18,8%. В основном это мигранты из стран СНГ, которые в России осуществляют свою деятельность преимущественно в сфере услуг.

Число выбывших из Ростовской области за этот же период (в процентах от общей численности выбывших) увеличилось на 17,2%, уезжают в основном квалифицированные кадры, которые надеются найти за рубежом высокооплачиваемую работу.

Таблица 2

Показатели миграционных процессов по Ростовской области за 2005‒2022 гг.

| Показатели | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 г. к 2005 г., темп прироста |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1. Число прибывших в пределах региона, (в процентах от общего числа прибывших) | 55,9 | 53,7 | 52,7 | 43,7 | 44,9 | 43,4 | -12,5 |

| 2. Число прибывших из других регионов России, (в процентах от общего числа прибывших) | 36,6 | 39,9 | 36,3 | 33,2 | 31,2 | 30,3 | -6,3 |

| 3. Число прибывших из-за пределов России, (в процентах от общего числа прибывших) | 7,5 | 6,4 | 11,0 | 23,1 | 23,9 | 26,3 | 18,8 |

| 4. Число выбывших в пределах региона, (в процентах от общего числа выбывших) | 53,8 | 55,1 | 53,5 | 49,5 | 51,8 | 43,4 | -10,4 |

| 5. Число выбывших в другие регионы России, (в процентах от общего числа выбывших) | 42,9 | 43,5 | 43,2 | 38,9 | 39,8 | 36,1 | -6,8 |

| 6. Число выбывших за пределы России, (в процентах от общего числа выбывших) | 3,3 | 1,4 | 3,3 | 11,6 | 8,4 | 20,5 | 17,2 |

Таким образом, можно сделать главный вывод, что для устранения тенденции уменьшения численности трудовых ресурсов необходимо совершенствовать всю систему трудовых отношений в стране и ее регионах, прежде всего в сфере оплаты труда, охраны материнства и детства, повышения общего уровня социальной защищенности населения.

Связь социально-демографической безопасности с индексом развития человеческого потенциала (ИРЧП) объясняется тем, что при его расчете используются весьма значимые показатели социального характера [8, с. 55]:

‒ доходы населения;

‒ доля доходов населения, которая используется на приобретение продуктов и товаров первой необходимости;

‒ показатели здоровья населения;

‒ показатели доступности и качества образования;

‒ уровень загрязнения окружающей среды.

Пока еще по значению ИРПЧ Россия находится на 52 месте из 189 стран со значением показателя 0,824 (доступные данные за 2019 г.) [5]. При этом имеются региональные различия по этому показателю, для Ростовской области он составляет 0,850 [6]. В качестве ориентира достойного значения ИРПЧ можно использовать его величину по г. Москве — 0,940 (максимальное значение по стране).

Для того чтобы разрабатывать и внедрять в практику российских регионов обоснованные инициативы по повышению их социально-демографической безопасности, необходимо осуществлять систематическую диагностику этого процесса. При этом под диагностикой социально-экономической безопасности региона понимается комплекс методов и приемов, которые обеспечивают предотвращение и нейтрализацию факторов, подрывающих устойчивость региональной социально-экономической системы.

В настоящее время исследователи предлагают различные подходы, прежде всего к ее оценке.

1. Расчет совокупности взаимосвязанных показателей демографической и социальной безопасности, для которых рассчитываются нормированные значения, позволяющие рассчитать степень риска потери устойчивости региональной социально-экономической системы [1].

2. Определение частных показателей демографической и социальной безопасности и на их основе — интегральные показатели соответствующего содержания [10].

3. Выделение блоков показателей социально-демографической безопасности региона.

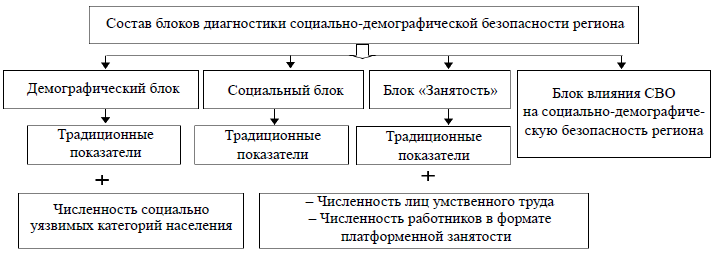

Предлагаемый вариант базируется на выделении четырех блоков социально-демографической безопасности региона с включением в каждый из них показателей, которые адекватно отражают современное состояние российских регионов, в контексте его экономического и социального положения с учетом инновационных направлений их развития (рис. 3).

В составе традиционных показателей присутствуют те из них, которые представлены в официальных Сборниках Государственного Комитета Российской Федерации по статистике (Госкомстата) и его территориальных отделениях, а также модификация этих показателей, предлагаемая различными исследователями.

Рис. 3. Состав блоков диагностики социально-демографической безопасности региона

Включение в состав демографического блока такого показателя как численность социально-уязвимых категорий населения обусловлена тем, что в условиях дефицита трудовых ресурсов в стране, они представляют собой реальный дополнительный источник активных работников в регионах страны.

Законодательство РФ не имеет единого определения такой категории как «социально незащищенные граждане (группы населения)» в отдельных нормативных актах. Эти категории граждан указываются по отношению к определенным регулируемым взаимоотношениям. Основными категориями социально уязвимых категорий граждан являются:

‒ инвалиды;

‒ дети-сироты, дети, которые остались без попечения родителей;

‒ пенсионеры;

‒ матери-одиночки;

‒ выпускник детских домов в возрасте до 23 лет;

‒ беженцы и вынужденные переселенцы;

‒ лица, не имеющие определенного места жительства и занятий.

Для обеспечения занятости указанных категорий в российском законодательстве предусмотрено создание социальных предприятий [15], которые могут производить для них продукцию, продавать такую продукцию, т. е. участвовать в насыщении регионального рынка товарами и услугами. Численность указанных категорий граждан представлена в различных источниках — официальных сборниках Госкомстата и его территориальных отделений, социальных паспортах регионов, а также в отчетах специализированных организаций (например, в отчете Ростовской областной организации Всероссийского общества инвалидов).

В блоке «Демография» они должны быть представлены в полном объеме и могут являться основой для оценки их влияния на социально-демографическую безопасность региона. Так, например, данные о количестве пенсионеров и об их величине в расчете на 100 человек населения представлены в таблице 3.

Таблица 3

Численность пенсионеров по Ростовской области за 2005‒2022 гг.

| Показатели | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 г. к 2005 г., темп прироста |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Пенсионеры (тыс. человек) | 1238 | 1236 | 1294 | 1265 | 1127 | 1209 | -2,3 |

| Численность пенсионеров на 100 человек населения | 285,7 | 28,1 | 305,5 | 302,5 | 95,3 | 290,3 | 1,6 |

Количество пенсионеров в Ростовской области за 2005–2022 гг. уменьшилось на 2,3%, но их численность в расчете на 100 человек населения увеличилась на 1,6%, что предполагает проведение системной работы с этой категорией граждан по вовлечению их в трудовую деятельность с учетом их возраста.

Четко проявляет себя такая тенденция как увеличение численности матерей-одиночек. В последние десятилетия доля неполных семей в России увеличилась почти в два раза: с 21 в 2002 г. до 38,5 в 2021 г., каждый третий ребенок — в неполных семьях. Почти в каждой третей семейной ячейке (это 4,85 млн чел.) забота о несовершеннолетних детях лежит на плечах одиноких женщин, а в 7,3% ситуаций (это 1,13 млн человек) воспитанием детей занимаются одинокие отцы [19].

Одна из основных причин такой печальной ситуации состоит в увеличении числа разводов (таблица 4).

Таблица 4

Общие коэффициенты брачности и разводимости на 1000 человек населения по Ростовской области за 2005–2022 гг.

| Показатели | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 г. к 2005 г., темп прироста |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Общие коэффициенты брачности на 1000 человек населения | 7,1 | 8,0 | 7,8 | 5,0 | 6,2 | 7,0 | -1,4 |

| Общие коэффициенты разводимости на 1000 человек населения | 4,2 | 4,7 | 4,3 | 4,0 | 4,4 | 4,8 | 14,3 |

Учитывая современные тенденции рынка труда блок «Занятость» помимо традиционных показателей следует дополнить, на наш взгляд, такими, как «численность лиц умственного труда» и «численность работников в формате платформенной занятости».

Проблематика интеллектуализации пруда в настоящее время активно исследуется на страницах экономической печати, подчеркивается, что она представляет собой совокупность социально-экономических процессов, которые связаны с увеличением долей умственного труда в процессе общественного воспроизводства [7, с. 53].

В большинстве случаев интеллектуальный труд рассматривается как синоним умственного труда, под которым понимается труд, который осуществляется с преобладанием умственной энергии, в значительной мере связанный с переработкой информации и формированием нового знания, осуществлением высокотехнологичного производства.

Пока еще в официальных сборниках Роскомстата и его территориальных отделений такой показатель отсутствует, что приводит к различным вариантам его расчета. Исследование показало, что наибольшая часть исследователей в число работников интеллектуального труда включают следующие показатели: численность работников с высшим и средним профессиональным образованием; количество занятых в науке и научном обслуживании; выполняющих функции управления и научно-педагогических работников, а также работников, занятых в научных подразделениях предприятий и организаций.

Динамика численности работников интеллектуального труда будет являться базой проведения анализа для его влияния на развитие современной инновационной экономики и разработки обоснованных управленческих решений по его текущему и стратегическому совершенствованию, особенно в части касающейся цифровой экономики.

Большой динамизм на современном рынке труда имеет так называемая платформенная занятость, хотя как официальный показатель она пока нигде не представлена, за исключением проводимых выборочных исследований. Пока еще в российском законодательстве нет точного определения платформенной занятости, но чаще всего под ней понимают такие трудовые отношения, которые осуществляются на основе использования онлайн-ресурсов в качестве посредника между работодателем и работником.

Все платформы в России делят на два типа:

‒ агрегаты, которые способствуют занятости на основе фриланса (например, ведение бухгалтерского учета), когда человек выполняет работу удаленно и затем сдает ее работодателю;

‒ платформенные ресурсы, которые сводят между собой заказчика и исполнителя (например, таксиста).

Принципы работы в формате платформенной занятости достаточно просты и сводятся к следующему:

‒ компания-агрегатор разрабатывает программное обеспечение и затем интегрирует его в интернет-страницу;

‒ заказчик заходит в программное обеспечение через браузер или же мобильное приложение и оставляет свою заявку;

‒ исполнитель находит на соответствующей платформе подходящее ему предложение и бронирует его.

При этом в заявке заказчик указывает состав заказа, сумму оплаты и сроки выполнения заказа.

Перед тем как подтвердить заявку, заказчик переводит на счет агрегатора денежный взнос, который будет гарантией оплаты проделанной работы. По оценке ряда экспертов, около двух миллионов человек работают сейчас в России в легальном секторе платформенной занятости и порядка пяти миллионов человек трудятся нелегально. Неопределенность текущей оценки платформенной занятости является причиной и широкого диапазона оценок ее динамики в будущем: от 6‒8 млн человек до 15 млн человек к 2030 г. Рост платформенной занятости прогнозируется в таких секторах, как электронная торговля, курьерская доставка, персональные услуги. Иными словами, через 5‒6&nbdp;лет платформенная занятость будет еще более весомой, поэтому ее нужно обязательно отразить в блоке «Занятость» [14].

Четвертый блок «Влияние СВО на социально-демографическую безопасность региона» может быть сформирован после публикации официальных данных, пока имеющиеся публикации содержат качественный анализ происходящих в этом плане событий.

Обсуждение и заключение. В настоящее время происходят кардинальные изменения региональных рынков труда в России под влиянием технологического уклада 4.0 и перспектив шестого технологического уклада. В этой связи изменяется содержание понятия «социально-демографическая безопасность», которое предлагается рассматривать в контексте расширенного воспроизводства населения и индекса развития человеческого потенциала. Предложенные четыре блока показателей, характеризующие социально-демократическую безопасность региона, наряду с традиционными, включают такие, как «численность социально уязвимых категорий населения», «численность лиц умственного труда», «численность работников в формате платформенной занятости». Теоретические положения сопровождаются анализом показателей по Ростовской области.

Предлагаемый подход к комплексной характеристике социально-демографической безопасности российского региона позволяет учесть все тенденции, характерные в настоящее время для динамики региональных социально-экономических систем.

Список литературы

1. Абрамова О.С. Исследование демографических тенденций в региональном аспекте. Экономическая наука современной России. 2023;103(4):39–51. Abramova O.S. Issledovaniye demograficheskikh tendentsiy v regionalnom aspekte = Study of demographic trends in the regional aspect. Economic science of modern Russia. 2023;103(4):39–51 (In Russ.)

2. Горковенко Е.В., Платонова И.В. Социальная безопасность региона и направления ее обеспечения. Вестник ВГУИТ. 2021;83(1):435–442. Gorkovenko E.V., Platonova I.V. Sotsialnaya bezopasnost regiona i napravleniya yeye obespecheniya = Social security of the region and areas of its provision. VSUIT Bulletin. 2021;83(1):435–442 (In Russ.)

3. Гриняев С.Н., Мареев П.Л., Медведев Д.А. Национальная безопасность России; сущность, виды, понятийный аппарат. Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Москва: АНО УСОиП; 2021. 172 с. Grinyaev S.N., Mareev P.L., Medvedev D.A. Natsionalnaya bezopasnost Rossii; sushchnost, vidy, ponyatiynyy apparat = National Security of Russia; essence, types, conceptual questions. Russian State University of Oil and Gas (NRU) named after I.M. Gubkin. Moscow: ANO USOiP; 2021. 172 p. (In Russ.)

4. Дамп И.А. Подходы к определению безопасности в законодательстве Российской Федерации. Юридические науки и практика. 2019;15(1):48–54 (in Russ) Dump I.A. Podkhody k opredeleniyu bezopasnosti v zakonodatelstve Rossiyskoy Federatsii = Approaches to determining security in the legislation of the Russian Federation. Legal sciences and practice. 2019;15(1):48–54 (in Russ).

5. Доклад о человеческом развитии 2020 год «Следующий рубеж: человеческое развитие и антрополис». URL: https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdr2020overviewrussian.pdf (дата обращения: 20.07.2024). Human development report 2020 “The Next Frontier: Human development and anthropology”. URL: https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdr2020overviewrussian.pdf (accessed: 20.07.2024).

6. Индекс человеческого развития в России: региональные различия (аналитическая записка). 2024. Indeks chelovecheskogo razvitiya v Rossii: regionalnyye razlichiya (analiticheskaya zapiska) = The human development index in Russia: regional differences (analytical note). 2024 (In Russ.)

7. Красова Е.В. Интеллектуализация труда, как социальный феномен современного капитализма. Социологические исследования. 2022;7:53–62. Krasova E.V. Intellektualizatsiya truda, kak sotsialnyy fenomen sovremennogo kapitalizma = Intellectualization of labor as a social phenomenon of modern capitalism. Sociological research. 2022;7:53–62 (In Russ.)

8. Кузнецова Л.М., Пилюгина П.М. Индекс развития человеческого потенциала как основной стратегический инструмент концепции развития человека. Экономическая среда. 2019;28(2):54–60. Kuznetsova L.M., Pilyugina P.M. Indeks razvitiya chelovecheskogo potentsiala kak osnovnoy strategicheskiy instrument kontseptsii razvitiya cheloveka = The human development index as the main strategic tool of the concept of human development. Economic environment. 2019;28(2):54–60 (In Russ.)

9. Лысенко А.Н., Сергутина Т.Э. Роль демографической составляющей в обеспечении экономической безопасности региона. Вестник ТНИ ПУ. Социально-экономические науки. 2022;2:257–269. Lysenko A.N., Sergutina T.E. Rol demograficheskoy sostavlyayushchey v obespechenii ekonomicheskoy bezopasnosti regiona = The role of the demographic component in ensuring the economic security of the region. Bulletin of TNI PU. Socio-economic sciences. 2022;2:257–269 (In Russ.)

10. Методы измерения демографической безопасности. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/demograficheskayabezopasnost-teoriya-metodologiya-otsenka (дата обращения: 20.07.2024). Methods for measuring demographic security. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/demograficheskaya-bezopasnostteoriya-metodologiya-otsenka (accessed: 20.07.2024).

11. Некрасова Е. Диагностика социально-демографической безопасности муниципального образования в условиях межтерриториальной интеграции. Городское управление. 2012;9:13–19. Nekrasova E. Diagnostika sotsialno-demograficheskoy bezopasnosti munitsipanogo obrazovaniya v usloviyakh mezhterritorial’noy integratsii = Diagnostics of socio-demographic security of the municipality in the context of interterritorial integration. City government. 2012;9:13–19 (In Russ.)

12. Одинокова Е.Ю., Зорина Е.А. Понятие национальной безопасности и правовые меры по ее обеспечению. Социология и право. 2019;46(4):72–78. Odinokova E.Yu., Zorina E.A. Ponyatiye natsionalnoy bezopasnosti i pravovyye mery po yeye obespecheniyu = The concept of national security and legal measures to ensure it. Sociology and law. 2019;46(4):72–78 (In Russ.).

13. Олейник Е.Б. Оценка дефицита трудовых ресурсов в России на фоне пандемии. Экономические науки. 2020;193(12):361–366. Oleinik E.B. Otsenka defitsita trudovykh resursov v Rossii na fone pandemii = Assessment of the shortage of labor resources in Russia against the backdrop of a pandemic. Economic sciences. 2020;193(12):361–366 (In Russ.)

14. Синявская О.В., Бирюкова С.С., Горват Е.С., и др. Платформенная занятость в России: масштабы, мотивы и барьеры участия: аналитический доклад. Москва: НИУ ВШЭ; 2022. Sinyavskaya O.V., Biryukova S.S., Gorvat E.S., and others. Platformennaya za-nyatost v Rossii: masshtaby, motivy i baryery uchastiya: analiticheskiy doklad = Platform employment in Russia: scale, motives and barriers to participation: analytical report. Moscow: NRU HSE; 2022 (In Russ.)

15. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. № 57022 «Об Утверждении порядка признания субъекта малого и среднего предпринимательства социальным предприятием и порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия. СПС «Консультант Плюс». Prikaz Ministerstva ekonomicheskogo razvitiya Rossiyskoy Federatsii ot 27 dekabrya 2019 g. № 57022 “Ob Utverzhdenii poryadka priznaniya subyekta malogo i srednego predprinimatelstva sotsialnym predpriyatiyem i poryadka formirovaniya perechnya subyektov malogo i srednego predprinimatelstva, imeyushchikh status sotsialnogo predpriyatiya” = Order of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation of December 27, 2019 No. 57022 “On approval of the procedure for recognizing a small and medium-sized business entity as a social enterprise and the procedure for forming a list of small and medium-sized businesses with the status of a social enterprise”. LW “Consultant Plus” (In Russ.).

16. Регионы России. Социально-экономические показатели. Росстат. Москва; 2023. 1126 с. Regiony Rossii. Sotsialno-ekonomicheskiye pokazateli = Regions of Russia. Socioeconomic indicators. Rosstat. Moscow; 2023. 1126 pp (In Russ.)

17. Сильченкова С.В. Демографическая безопасность региона в контексте экономической безопасности. Экономический журнал. 2018;52(4):22–38. Silchenkova S.V. Demograficheskaya bezopasnost regiona v kontekste ekonomicheskoy bezopasnosti = Demographic security of the region in the context of economic security. Economic journal. 2018;52(4):22–38 (In Russ.)

18. Татаркин А.И., Куклин А.А., Черепанова А.В. Социально-демографическая безопасность регионов России: текущее состояние и проблемы диагностики. Экономика региона. 2008;4(3). Tatarkin A.I., Kuklin A.A., Cherepanova A.V. Sotsial’no-demograficheskaya bezopasnost regionov Rossii: tekushcheye sostoyaniye i problemy diagnostiki = Social and demographic security of Russian regions: current state and diagnostic problems. Economy of the region. 2008;4(3) (In Russ.)

19. Эксперты при Минтруде описали «портрет» неполной семьи в России. URL: https://www.rbc.ru/economics/11/04/2024/661677bc9a794770abfbb1f5?ysclid=m7dmotk0sc875504546661677bc9a794770abfbb1f5 (дата обращения: 20.07.2024). Experts at the Ministry of Labor described a “portrait” of an incomplete family in Russia. URL: https://www.rbc.ru/economics/11/04/2024/661677bc9a794770abfbb1f5?ysclid=m7dmotk0sc875504546661677bc9a794770abfbb1f5 (accessed: 20.07.2024)

Об авторах

Л. С. МедведеваРоссия

Медведева Людмила Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и менеджмента, Донской государственный технический университет (Российская Федерация, 344003, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1)

Н. С. Землякова

Россия

Землякова Наталья Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и менеджмента. Донской государственный технический университет (Российская Федерация, 344003, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1)

Рецензия

Для цитирования:

Медведева Л.С., Землякова Н.С. Диагностика социально-демографической безопасности региона. Научный альманах стран Причерноморья. 2025;11(1):13-21. https://doi.org/10.23947/2414-1143-2025-11-1-13-21

For citation:

Medvedeva L.S., Zemlyakova N.S. Diagnostics of Socio-Demographic Security of the Region. Science Almanac of Black Sea Region Countries. 2025;11(1):13-21. https://doi.org/10.23947/2414-1143-2025-11-1-13-21